肝臓 ビタミンB群 は代謝促進に必要な ビタミンです。肝臓の働きにとって大切なのは、たんぱく質だけではありません。

肝臓 ビタミンB群 は代謝促進に必要な ビタミン

各種のビタミンも欠かすことのできない栄養素です。肝臓では、たとえばデンプンをブドウ糖につくりかえるなど、栄養素のつくりかえ作業や新しい物質の合成(これらを代謝といいます)、また不要な物質の分解・解毒などを行っています。

それらは主に酵素の働きによるもので、ビタミンは、その酵素の働きになくてはならない存在なのです。このため、肝臓に何か障害があると、たとえば体内でのビタミンの合成などはうまく行われません。

ビタミンの中でも、とりわけ肝臓と深い関係にあるのは、B群ビタミンです。これは、Bl、B2、B6 B12、ニコチン酸アミド(ナイアシン)、パントテン酸、葉酸などをさします。

これらのB群は、体内の代謝をスムーズにし、糖質や脂質、タンパク質などをエネルギー源に変えるのに欠かせないビタミンです。

そして体の中では、肝臓の細胞のミトコンドリアという小器官に多く含まれています。ビタミンB群が不足すると、肝細胞の機能はたちまち低下し、代謝障害を起こして、だるさや食欲不振といった症状があらわれてきます。

逆に、お酒の飲みすぎなどで肝臓に障害が起きると、多くの場合、ビタミンB群欠乏症が同時に進行することも確認されています。

最近、アルコール飲料の売而要は増加の一途ですが、アルコールの害とビタミンB群の関係については次のような実証例があります。

毎日5合以上のお酒を飲む120人を調べたところ、約6割が アルコール性肝硬変や肝炎、脂肪肝など、なんらかの肝臓障害がありました。そして、血液中のビタミン濃度を調べてみると、潜在的なビタミンB群欠乏症の人が非常に多いという結果が出たのです。

では、なぜアルコールによる肝機能障害のある人に、ビタミンB群欠乏症が多く起こるのでしょうか。ビタミンB群はすべて小腸で吸収されて、肝臓でビタミンとして働くようになります。

ところがアルコールをとりすぎると、腸粘膜に障害が起こり、まずこの吸収が妨げられるのです。そして第二に、たとえ小腸でなんとかビタミンB群が吸収されても、肝臓の機能が落ちていると、せっかくのビタミンB群も働くことができないのです。

ビタミンB群が働かなければ、肝臓の細胞に影響して、B群の欠乏はいっそうひどくなります。その結果、この悪循環がどんどん広がっていくというわけです。これがまさに酒飲みにとってビタミンB群がいかに大切であるか、そして肝臓に対する重要性なのです。

実際、アルコール性肝炎や脂肪肝などの治療では、ビタミンB群を大量に補給する方法がとられています。代謝のかなめである肝機能の乱れを修復するには、どうしてもB群が必要なのです。酒飲みを自認しているかたは、日ごろからビタミンB群不足に陥らないようう食生活に注意を払い、お酒のおつまみにもB群を多く含む食品をたっぷりとるように心がけましょぅ。

ビタミンB群を豊富に含む食品は、主に次のようなものです。

肝臓とビタミンB群は密接な関係にあり、肝臓の健康維持や機能において、ビタミンB群は非常に重要な役割を担っています。

肝臓とビタミンB群の重要な関係

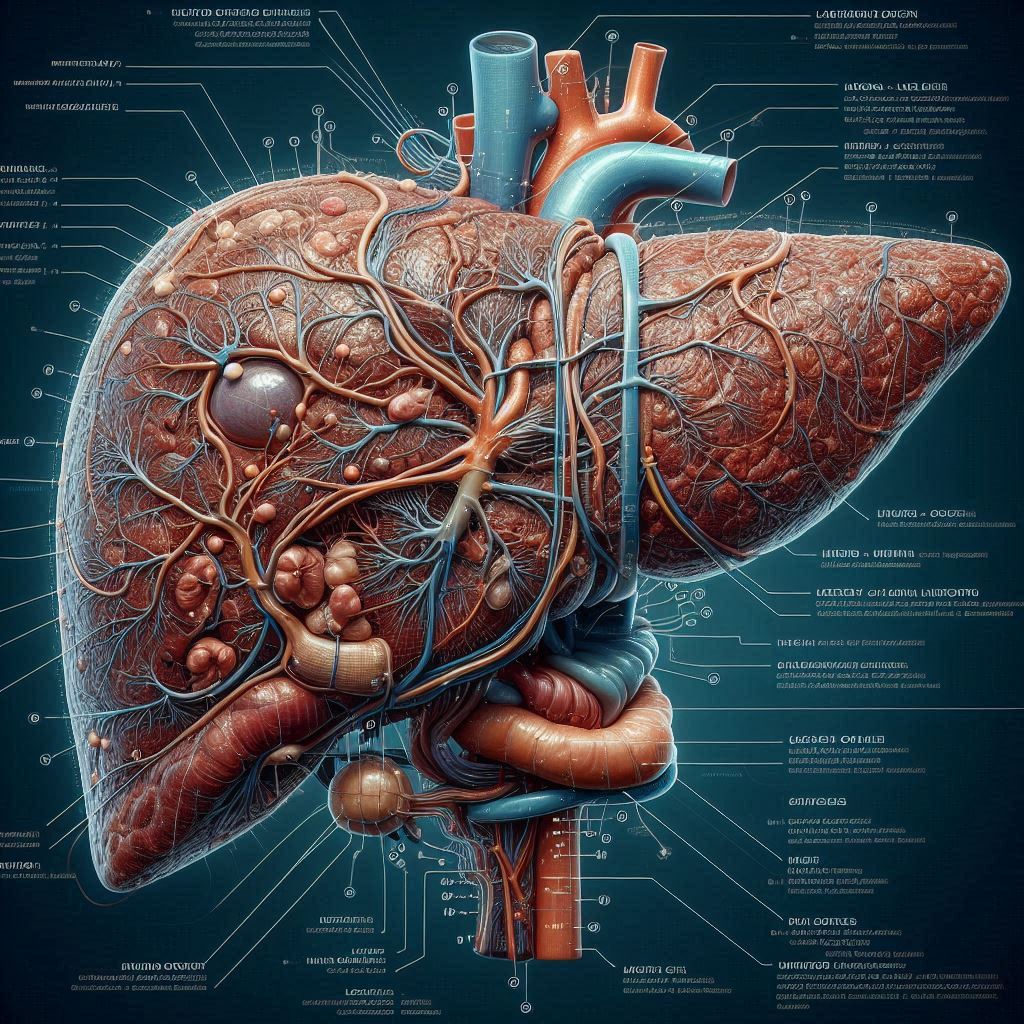

肝臓は、体内で様々な代謝を行う「化学工場」のような臓器です。糖質、脂質、タンパク質の代謝、解毒作用、胆汁の生成、ビタミンの貯蔵など、多岐にわたる働きをしています。これらの代謝プロセスには、ビタミンB群が酵素の働きを助ける補酵素として不可欠です。

特に以下の点が重要です。

- 代謝機能のサポート: ビタミンB1、B2、B3(ナイアシン)、B5(パントテン酸)、B6、B7(ビオチン)などは、糖質、脂質、タンパク質をエネルギーに変換する代謝経路で重要な役割を果たします。肝臓がこれらの栄養素を適切に処理するためには、十分なビタミンB群が必要です。

- 解毒作用の補助: 肝臓は体内の有害物質やアルコールなどを解毒する重要な臓器です。ビタミンB群は、この解毒プロセスに関わる酵素の働きを助け、肝臓の負担を軽減します。特にアルコールを多く摂取する人は、アルコールの代謝にビタミンB群(特にナイアシンやB1)が大量に消費されるため、不足しやすくなります。

- 肝細胞の再生と保護: ビタミンB12は、細胞の再生やDNA合成に必要であり、肝細胞の健康維持にも寄与します。また、ビタミンB6は肝臓に脂肪が蓄積するのを防ぎ、脂肪肝の予防にも効果を発揮するとされています。

- 疲労回復: 肝臓の機能が低下すると、全身の疲労感に繋がることがあります。ビタミンB群はエネルギー産生に深く関わっており、疲労回復をサポートすることで、肝臓への負担軽減にも間接的に繋がります。

肝臓病におけるビタミンB群の重要性

肝臓の機能が低下すると、ビタミンの貯蔵能力も落ちてしまうため、より意識的なビタミン補給が必要になります。

- 脂肪肝: 脂肪肝は、肝臓に中性脂肪が過剰に蓄積した状態です。ビタミンB2は脂質の代謝に関わり、ビタミンB6は脂肪肝の予防に効果があると考えられています。

- アルコール性肝障害: アルコールの代謝にはビタミンB群が大量に消費されるため、アルコール性肝障害の患者さんではビタミンB群が欠乏しやすい傾向があります。特にビタミンB1の欠乏が多く見られます。

- 肝硬変: 肝硬変の末期では、ビタミンB1やB12だけでなく、マグネシウムや亜鉛などのミネラルも欠乏しやすいとされています。

摂取について

ビタミンB群は水溶性ビタミンであり、体内に蓄積されにくい性質があります。そのため、毎日の食事から継続的に摂取することが理想です。

- 多く含む食品:

- ビタミンB1: 豚肉、うなぎ、玄米、豆類など

- ビタミンB2: レバー、牛乳、卵、納豆、緑黄色野菜など

- ナイアシン(B3): 魚介類(カツオ、マグロなど)、肉類(鶏むね肉、豚肉など)、きのこ類など

- ビタミンB6: 魚介類(マグロ、カツオなど)、肉類(鶏肉、豚肉など)、バナナ、にんにくなど

- ビタミンB12: 貝類(しじみ、あさり)、レバー、魚介類など

- 葉酸: 緑黄色野菜、レバー、豆類など

- パントテン酸、ビオチン: 幅広い食品に含まれる

- サプリメント: 食事からの摂取が難しい場合や、肝機能の低下が気になる場合は、サプリメントの利用も選択肢の一つです。ただし、過剰摂取には注意が必要です。特にビタミンB6の過剰摂取は感覚神経障害、ナイアシンは肝機能障害などを引き起こす可能性があります。サプリメントを摂取する際は、用法・用量を守り、持病がある場合や薬を服用している場合は、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。

肝臓の健康を保つためには、バランスの取れた食事、適度な運動、そして十分な睡眠が基本です。その上で、ビタミンB群を意識的に摂取することは、肝臓の働きをサポートし、健康維持に大いに役立つでしょう。