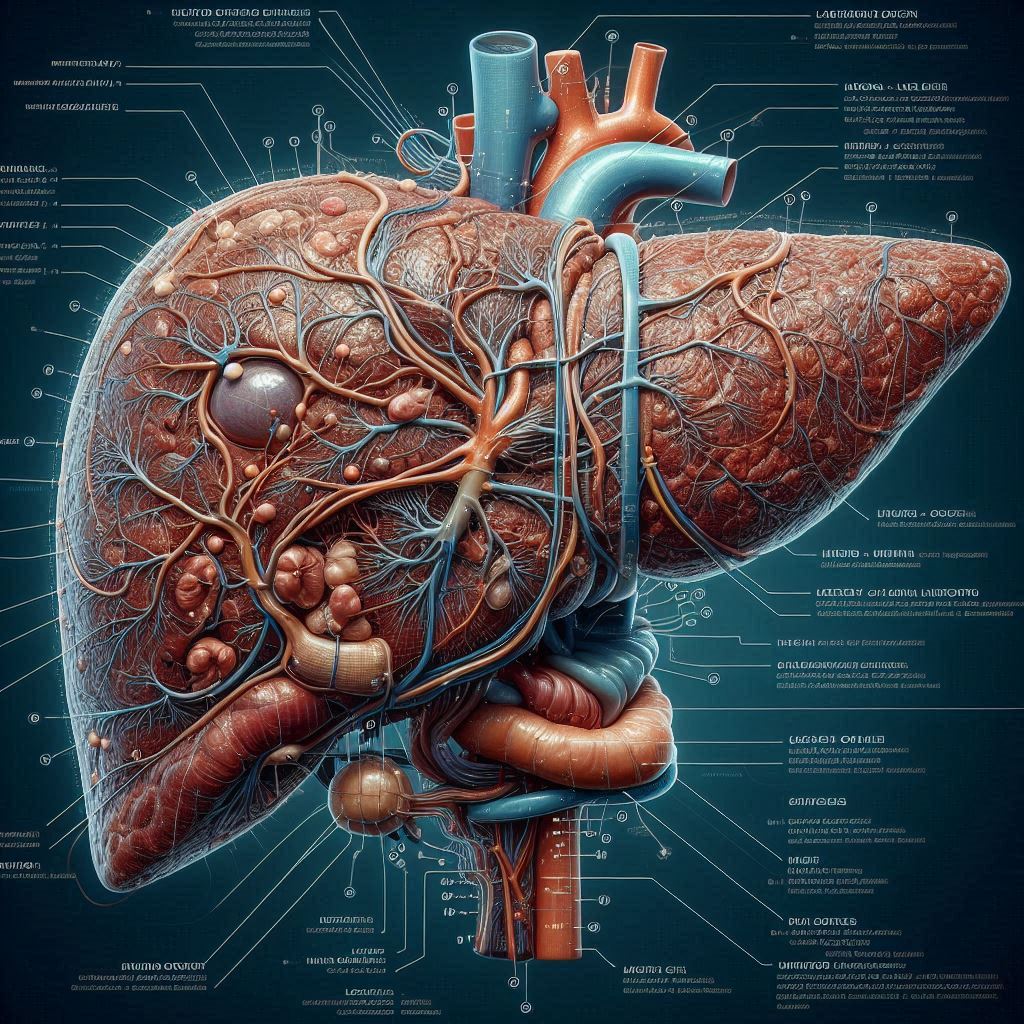

肝臓 食物繊維 を 1日に6 ~ 8 g 摂るようにすれば蓄積した脂肪もとれる という情報です。肝臓には、正常な状態でも5 % ほどの脂肪が含まれています。これが 10 % 以上にふえた状態が、いわゆる 脂肪肝 です。

肝臓 食物繊維 を 1日に6 ~ 8 g 摂る

肝臓に蓄積した脂肪、いわゆる脂肪肝の改善を目指す上で、食物繊維を摂取することは非常に有効なアプローチです。しかし、「1日に6~8g摂れば蓄積した脂肪が取れる」という表現は、やや誤解を招く可能性があります。

原因は、アルコールの飲みすぎによる場合もありますが、むしろ多いのはエネルギー ( = カロリー ) のとりすぎ、いいかえれば食べすぎにあるのです。

したがって、脂肪肝の人は肥満をあわせ持っているケースが多いのです。幸い脂肪肝は、決定的な治療法がないウィルス性の肝炎や慢性肝炎と違って、原因さえとり除けば比較的簡単に治すことができます。

ですから、エネルギーのとりすぎが原因なら、これまでの食生活を見直して改めればいいわけです。では、1 日にどの栄養素をどのくらいとるのが理想的なのでしょうか。

私たちは必要とするエネルギーを、タンパク質、糖質、脂肪の 3 つの栄養素からとっています。それぞれの栄養素の適正な割合は、摂取エネルギーとしてタンパク質 12 ~ 13 % 糖質 57 ~ 68 % 脂肪 20 ~ 25 %とされています。

まずは 1 日の総エネルギー量をこの比率でとることが原則です。それに加えて心がけてほしいのが食物繊維の摂取です。厳密にいうと食物繊維の中でも粗繊維を 1 日6 ~ 8 g はとってほしいのです。

食物繊維と乳酸菌が腸のはたらきを良くする

1 日に食物繊維を 6 ~ 8 g 摂るようにすれば肝臓に蓄積した脂肪もとれる

食物繊維は大別して、水にとける性質のものととけない性質の 2 タイプがあります。粗繊維という場合、主としてセルロースやリグニンなどの水にとけないかたい繊維をさし、これは野菜や豆類、海草類、きのこ類に多く含まれています。

粗繊維は、食べても消化されないので胃の中にとどまっている時間が長く、満腹感が持続します。このため、食事に適量の粗繊維をとり入れると、ご飯やパン、めん類などの糖質(デンプン)のとりすぎを防ぎ、結果的に摂取エネルギーを低く抑えるのに役立ってくれるのです。

また、粗繊維は腸に入ると水分を吸収してふくれ、コレステロールや中性脂肪の吸収を妨げる作用もあります。つまり、粗繊維をとると、おのずと各栄養素のバランスがとれ、これが脂肪肝や肥満の改善につながるというわけです。

ある調査でも、脂肪肝で肥満を合併している患者さんに先ほどお話しした食生活の指導を行ったところ、脂肪肝と肥満の改善に著しい効果が得られました。

脂肪肝については 50 例中 31 例、実に 62 %の患者さんに顕著な改善が見られたのです。 1 日6 ~ 8 gの粗繊維をとるために、どれだけの食品をとればいいかというと、大豆などの豆類(乾燥)を20 g と、根菜を含む野菜類を 350 ~ 400 g それに海草類ときのこ類を計 10 g を合わせた量になります。脂肪肝のかたはこの目安を頭に入れて、バランスのよい食事を考えるようにしていただきたいものです。

肝細胞を修復するしじみの口コミ「フォアグラ状態の脂肪肝を改善」

食物繊維が脂肪肝の改善に役立つ理由

食物繊維は、大きく分けて水溶性食物繊維と不溶性食物繊維があり、それぞれ異なる形で肝臓の脂肪蓄積を抑える働きが期待されます。

-

糖質・脂質の吸収抑制と血糖値の安定:

特に水溶性食物繊維は、腸内で水に溶けてゲル状になり、糖質や脂質の吸収を穏やかにします。これにより、食後の急激な血糖値の上昇を抑え、インスリンの過剰な分泌を防ぎます。インスリンは血糖値を下げるだけでなく、余分な糖を脂肪として肝臓に蓄積させる働きもあるため、その過剰な分泌を抑えることが脂肪肝の予防・改善につながります。 -

腸内環境の改善:

食物繊維は、腸内の善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えます。腸内環境が良好になると、短鎖脂肪酸(酪酸など)が生成され、これが肝臓の代謝を改善したり、炎症を抑制したりする効果が報告されています。また、不適切な腸内細菌叢が肝臓の炎症や脂肪蓄積を悪化させる可能性も指摘されており、食物繊維による腸内環境改善は間接的に脂肪肝に良い影響を与えます。 -

便通の改善とデトックス:

食物繊維は便の量を増やし、腸の動きを活発にすることで、便通を改善します。体内の老廃物や有害物質の排出を促すことで、肝臓への負担を軽減する可能性があります。 -

満腹感の持続と食べ過ぎ防止:

食物繊維は消化に時間がかかり、胃の中で水分を吸収して膨らむため、満腹感が持続しやすくなります。これにより、全体の食事量を自然と減らすことができ、結果的にカロリー摂取量を抑え、肝臓への脂肪蓄積を防ぐことにつながります。

「1日に6~8g摂れば蓄積した脂肪が取れる」の解釈について

日本人の成人における食物繊維の目標摂取量は、一般的に男性で21g以上、女性で18g以上とされています。この量と比較すると、6~8gという量はかなり少ないと言えます。

もし「これまでの摂取量に加えて、さらに6~8g増やす」という意味であれば、摂取量を増やすことは間違いなく良い方向性です。しかし、「1日合計で6~8g摂れば良い」という意味であれば、それは不足している可能性が高いです。

蓄積した脂肪を取り除くには、以下の要素が複合的に重要です。

- 総摂取カロリーの制限: 脂肪肝の最も根本的な原因は、摂取カロリーが消費カロリーを上回ることです。適切なカロリー制限は必須です。

- 糖質・脂質の適切な管理: 特に果糖などの糖質や、飽和脂肪酸・トランス脂肪酸などの質の悪い脂質の過剰摂取を控えることが重要です。

- タンパク質の摂取: 筋肉の維持・増加や、肝臓の代謝をサポートするために、適切なタンパク質摂取も大切です。

- 適度な運動: 運動によるエネルギー消費は、肝臓の脂肪を燃焼させる上で直接的な効果があります。特に有酸素運動が有効です。

- 飲酒量の制限: アルコールは肝臓に大きな負担をかけ、脂肪蓄積を助長するため、控えることが非常に重要です。

まとめ

食物繊維を積極的に摂取することは、脂肪肝の予防・改善に非常に有効な戦略の一つです。特に、血糖値の急上昇を抑え、腸内環境を整え、食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。

しかし、「1日に6~8g摂れば蓄積した脂肪が取れる」