ビタミンE を十分に摂ると 薬剤性肝障害 脂肪肝 を防ぐ ことができます。ビタミンB群やビタミンCが肝臓にとって欠かせないビタミンであることは説明したとおりですが、さらに肝臓にとって強力な助っ人となってくれるビタミンがあります。それがビタミンEです。アルコールの分解工場である肝臓を保護する作用を発揮します。

ビタミンE 脂肪肝 を防ぐ

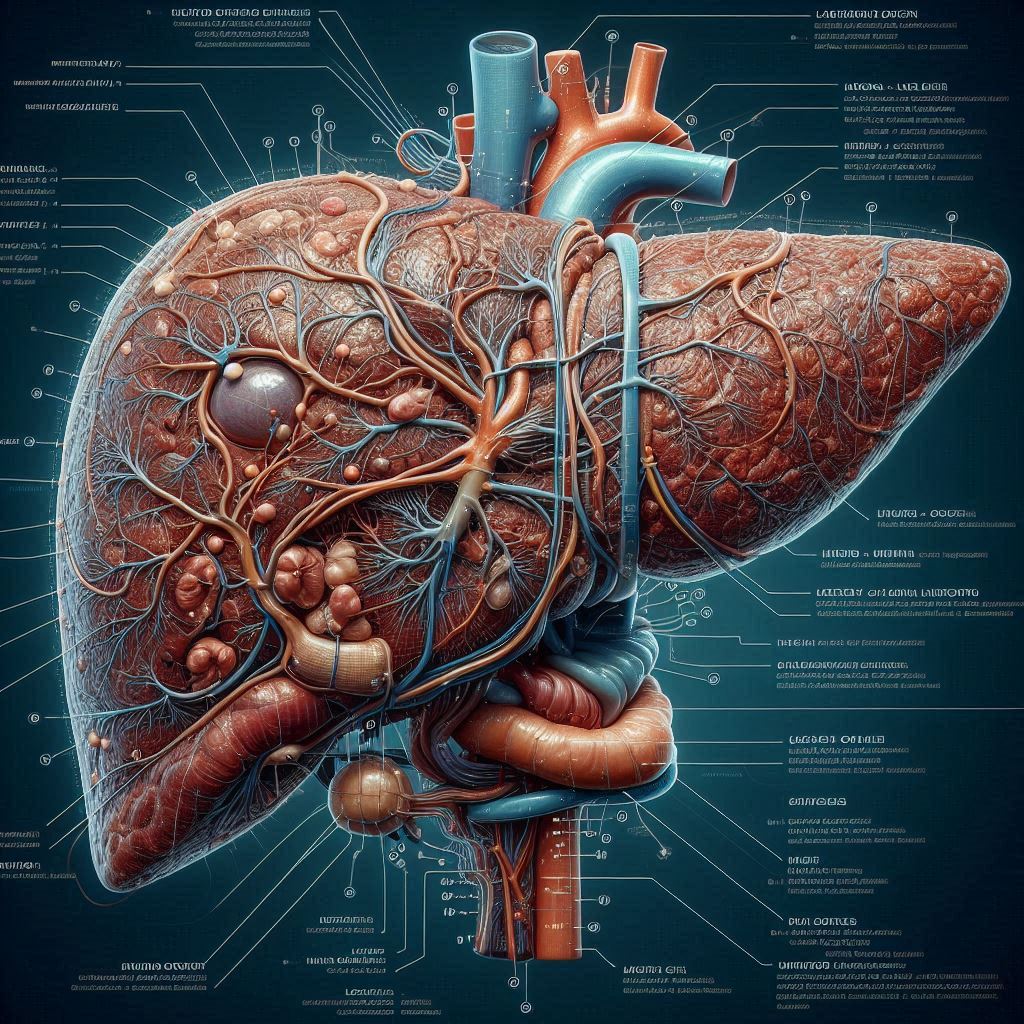

現代人の食生活の変化に伴い、静かに進行する「脂肪肝」は、健康への新たな懸念事項となっています。アルコール性だけでなく、食生活の乱れからくる非アルコール性脂肪肝(NAFLD)の増加が指摘される中、私たちの肝臓を守るために注目されているのが、強力な抗酸化作用を持つビタミンEです。果たしてビタミンEは、厄介な脂肪肝の進行を防ぐ、あるいは改善をサポートする「肝臓の守り神」となり得るのでしょうか。そのメカニズムと可能性を探ります。

ビタミンEの働きというとイメージするのは強力な抗酸化作用ですが、肝臓にもこの作用が重要ということになります。

なぜ、ビタミンE が肝臓を守ってくれるのでしょう。まず、ビタミンE はなんといっても強力な抗酸化作用です。すなわち、肝細胞の膜を傷つける過酸化脂質ができるのを防いでくれる働きです。

過酸化脂質とは、脂肪を構成している成分の一種である不飽和脂肪酸が酸化されてできる物質で、細胞膜を傷つけ、その働きを低下させるため、量がふえれば肝細胞も障害を受けます。

ところがビタミンEをとると、その抗酸化作用をフルに発揮して、過酸化脂質ができるのを防いでくれるのです。ビタミンEにはもう1つ、脂肪の代謝を高める作用もあります。脂肪の代謝がうまくいかないと、肝臓には処理しきれない脂肪がたまって、脂肪肝を引き起こす原因にもなりかねません。事実、脂肪肝 の人たちの血液を調べてみると、ビタミンE が減少していることがわかります。

このようにビタミンE が不足すると、体内に過酸化脂質がふえて肝細胞も障害を受けやすくなり、しかも脂肪肝を起こしやすくなるのです。

ところで最近、薬剤性肝障害と呼ばれる問題が大きく取り上げられています。抗生物質、血圧降下薬、鎮痛消炎薬、便秘薬、抗結核薬などの薬のうち、ある種のものは人によって肝障害を起こすことがあるのです。

この薬剤性肝障害には先ほどの過酸化脂質が関係していることは、いまではもう学会の定説となっています。

実際、障害のある患者さんの血液を調べてみると過酸化脂質が多く、障害が改善されるとそれが少なくなってきます。ネズミを使った実験でも、ビタミンEが不足したネズミに肝障害を起こす薬を与えていると肝障害を起こし、一方その薬を与えてもEをいっしょに飲ませると過酸化脂質がふえないことが確かめられています。

いいかえれば、薬を飲むときには、ビタミンE をいっしょに服用すると肝障害を未然に防ぐことができるというわけです。

さて、では肝臓保護のためにはどれくらいの量のビタミンEをとればよいのでしょうか。よくl日に8 ~ 10 mg程度がビタミンE の最低必要量といわれます。

しかし、これは必要にして十分な量というにはほど遠い量で、少なくとも3けた、つまり 100 mg 以上はとらなければ期待するほどの効果は望めません。

ビタミンE はとりすぎても過剰症の心配はありませんから、お酒を飲む機会が多い年末年始などは、1 日 300 ~ 600 mg ほどとって肝臓の保護に役立てたいところです。

ビタミンEの主な働きと肝臓への作用

ビタミンEは脂溶性ビタミンの一種で、体内で非常に重要な抗酸化作用を発揮します。細胞膜などに存在する不飽和脂肪酸の酸化を防ぎ、細胞が酸化ストレスによって傷つくのを守る働きがあります。肝臓は、体内の様々な代謝や解毒を行う臓器であり、常に多くのフリーラジカル(活性酸素)が発生しやすい環境にあります。そのため、肝臓は酸化ストレスを受けやすい臓器とも言えます。

ビタミンEの抗酸化作用が、この酸化ストレスから肝臓の細胞を守ることで、肝機能の維持や改善に貢献すると考えられています。

脂肪肝の予防・改善におけるビタミンEの役割

脂肪肝は、肝臓に中性脂肪が過剰に蓄積した状態を指します。特に、アルコールの摂取が少ないにもかかわらず脂肪肝になる「非アルコール性脂肪肝(NAFL)」や、それがさらに進行して炎症や線維化を伴う「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」は近年増加しており、肝硬変や肝がんへの進行リスクも指摘されています。

脂肪肝の病態には、酸化ストレスが深く関与していると考えられています。肝臓に脂肪が蓄積すると、その脂肪が酸化されやすくなり、肝細胞にダメージを与えます。ここでビタミンEの強力な抗酸化作用が役立ちます。

- 酸化ストレスの軽減: ビタミンEは、脂肪肝に関連する肝細胞の酸化ストレスを軽減し、肝臓の炎症を抑えることが報告されています。

- 肝機能の改善: NASH患者に対して、ビタミンEの摂取が肝臓の炎症や線維化の改善に効果的であることが複数の研究で示唆されています。実際に、一部のガイドラインでは、NASHの治療薬としてビタミンEが推奨されることがあります(ただし、適応や用量には注意が必要です)。

薬剤性肝障害におけるビタミンEの可能性

薬剤性肝障害は、特定の薬剤の服用によって肝臓にダメージが生じる状態です。薬剤によっては、肝臓内で代謝される際に活性代謝物となり、それが酸化ストレスを誘発したり、肝細胞に直接毒性を示したりすることがあります。

ビタミンEの抗酸化作用は、このような薬剤によって引き起こされる酸化ストレスを軽減し、肝細胞の損傷を抑制する可能性があります。具体的には、以下のようなメカニズムが考えられます。

- 細胞保護作用: 薬剤による酸化ストレスから肝細胞膜を保護し、細胞死を抑制する働きが期待されます。

- 炎症反応の抑制: 薬剤によって誘発される炎症反応を和らげることで、肝障害の進行を抑える可能性があります。

ただし、薬剤性肝障害の治療においては、原因となる薬剤の中止が最も重要であり、ビタミンEはあくまで補助的な役割を果たす可能性が指摘されている段階です。必ず医師の指導のもとで治療を行う必要があります。

注意点

ビタミンEは肝臓の健康に有益な成分ですが、過剰摂取には注意が必要です。特にサプリメントなどで高用量を摂取する場合、出血傾向のリスクが高まるなど、弊害が生じる可能性もあります。

- 適切な摂取量を守る: ビタミンEはナッツ類(アーモンド、落花生など)、植物油(ひまわり油、大豆油など)、緑黄色野菜(かぼちゃ、モロヘイヤなど)、魚介類(うなぎなど)に豊富に含まれています。まずは食事からバランスよく摂取することを心がけましょう。

- 医師や薬剤師への相談: 肝臓病の治療中の方や、特定の薬剤を服用している方がビタミンEのサプリメントを摂取する際は、必ず事前に医師や薬剤師に相談してください。

まとめ

ビタミンEは、その強力な抗酸化作用によって、脂肪肝の予防・改善や薬剤性肝障害における肝細胞の保護に寄与する可能性が示唆されています。肝臓の健康を考える上で、ビタミンEはまさに「味方」となる栄養素と言えるでしょう。