200 mg/dl 近い 血圧 酢のおかげで下がりました。私は商社に勤務しており、出張がよくあります。海外へ行くことも年に数回。典型的な日本の忙しいサラリーマンといったところです。仕事が忙しいとどうしても健康のことが疎かになります。

昨年の9月、私はシンガポールヘ出張しました。普通、海外出張は2週間程度なのですが、この時は、大きな仕事がいくつかあり、2ヶ月半という長期滞在となりました。長い期間の滞在であったせいか、この出張は精神的にも肉体的にもきついものでした。

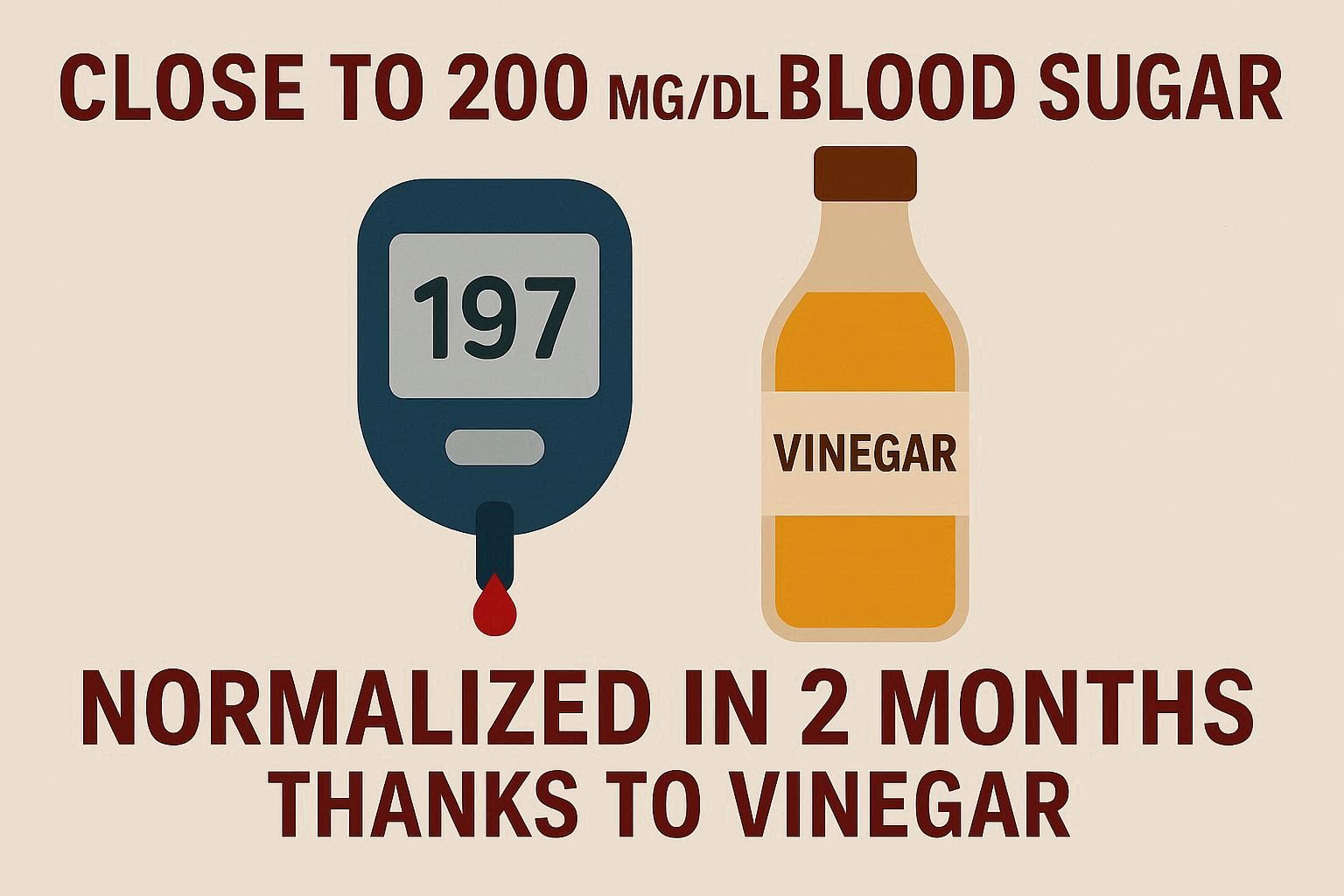

この時、体にかなりの負担がかかっていたのでしょう。帰国してから、顔がほてったり、だるさが抜けなかったり、体調がおかしくなったのです。そしてちょっと無理をすると熱が出てしまうようになりました。病院で検査をしてもらったところ、血圧がかなり高くなっていて、それに加えて血糖値が198mg/dl/mg にまであがっているというではありませんか。

血圧は以前から少し高めでしたが、糖尿病の気があるとは夢にも思っていませんでしたから、とてもショックを受けました。糖尿病といえば、即効薬などはなく、完治するまでには規則正しい無理のない生活や食事制限を根気よくつづけなければなりません。

とはいえ、仕事のほうは相変わらずの忙しさ。体力が減退していく自分を感じながら、私はすっかり途方にくれてしまいました。こんな状況を見て、妻が近所の薬局で相談したところクエン酸を教えられ、「試してみれば」と買ってきたのです。気休めだろうと思いつつも、食後に盃1杯ということですし、とりあえずやつてみることにしました。

2ヶ月ほどして、病院に検査に行って驚きました。なんと血糖値が 123 mg/dl にさがっているではありませんか。

しかも、血圧も上が140下が90になっていたのです。確かに食事にも気を遣っていましたが、これほどまでの効果があったのは、クエン酸のためだと確信しています。

以後、体の調子もすっかり回復し、数値も安定した状態がつづいています。もちろん盃1杯のクエン酸は、今でもきちんと食後に飲んでおります。

お酢は、その主成分である酢酸の働きにより、高めの血圧と食後の血糖値の上昇を緩やかにする効果が、科学的な研究によって報告されています。

1. 血圧を下げる効果

お酢は、主に血圧が高めの方に対して、血圧を低下させる効果が期待されています。

メカニズム(仕組み)

- 血管拡張作用(酢酸の働き)

- お酢に含まれる酢酸が体内で代謝される際、血管を広げる作用を持つアデノシンという物質に働きかけ、血圧の上昇を抑えると考えられています。

- また、血管の細胞に作用して、血管を拡張させる物質である一酸化窒素(NO)の産生を助ける可能性も指摘されています。

- 減塩効果のサポート

- お酢の強い酸味は、料理の味を引き立てるため、塩分の使用量を減らすのに役立ちます。塩分の過剰摂取は血圧上昇の大きな原因であるため、間接的に血圧を下げる効果が期待できます。

効果的な摂取量と継続

- 目安量: 血圧が高めの方は、1日あたり大さじ1杯(約15 mL、酢酸750 mg相当)の食酢を毎日継続して摂取することで、血圧の低下が確認されています。

- 注意点: この降圧作用は、血圧が正常な人には見られないことが多く、摂取をやめると血圧は元に戻ってしまうため、継続的な摂取が重要です。

2. 血糖値を下げる効果

お酢は、主に食後の血糖値の急激な上昇(血糖値スパイク)を抑える効果が確認されています。

メカニズム(仕組み)

- 胃の排出速度の遅延

- 酢酸を摂取すると、食べたものが胃から小腸へ移動するスピードが遅くなります。

- これにより、糖質が小腸で吸収される速度が緩やかになり、食後の血糖値の急上昇が抑制されます。

- 消化酵素の活性抑制

- 酢酸が炭水化物をブドウ糖に分解する消化酵素(アミラーゼなど)の働きを弱め、糖の吸収スピードを穏やかにします。

効果的な摂取タイミング

- タイミング: 血糖値の上昇を抑える場合、お酢は食事の直前または食事中に摂るのが最も効果的です。食後に摂るのでは効果が薄れます。

- 目安量: 食酢大さじ1杯(約15 mL)を食事と一緒に摂ることで、食後血糖値の上昇が緩やかになることが報告されています。

摂取に関する共通の注意点

血圧と血糖値の両方に対して効果を期待する場合、以下の点に注意してください。

- 種類は問わない: これらの効果は、お酢の主成分である酢酸の機能によるもので、米酢、りんご酢、黒酢などどの種類のお酢でも一定の効果が期待できます。

- 薄めて飲む: 原液のまま飲むと歯のエナメル質や食道、胃の粘膜を傷つける可能性があるため、水や炭酸水で5〜10倍程度に薄めるか、料理に加えて摂るようにしてください。

- 継続が鍵: どちらの健康効果も短期間ではなく、毎日継続して摂取することが重要です。