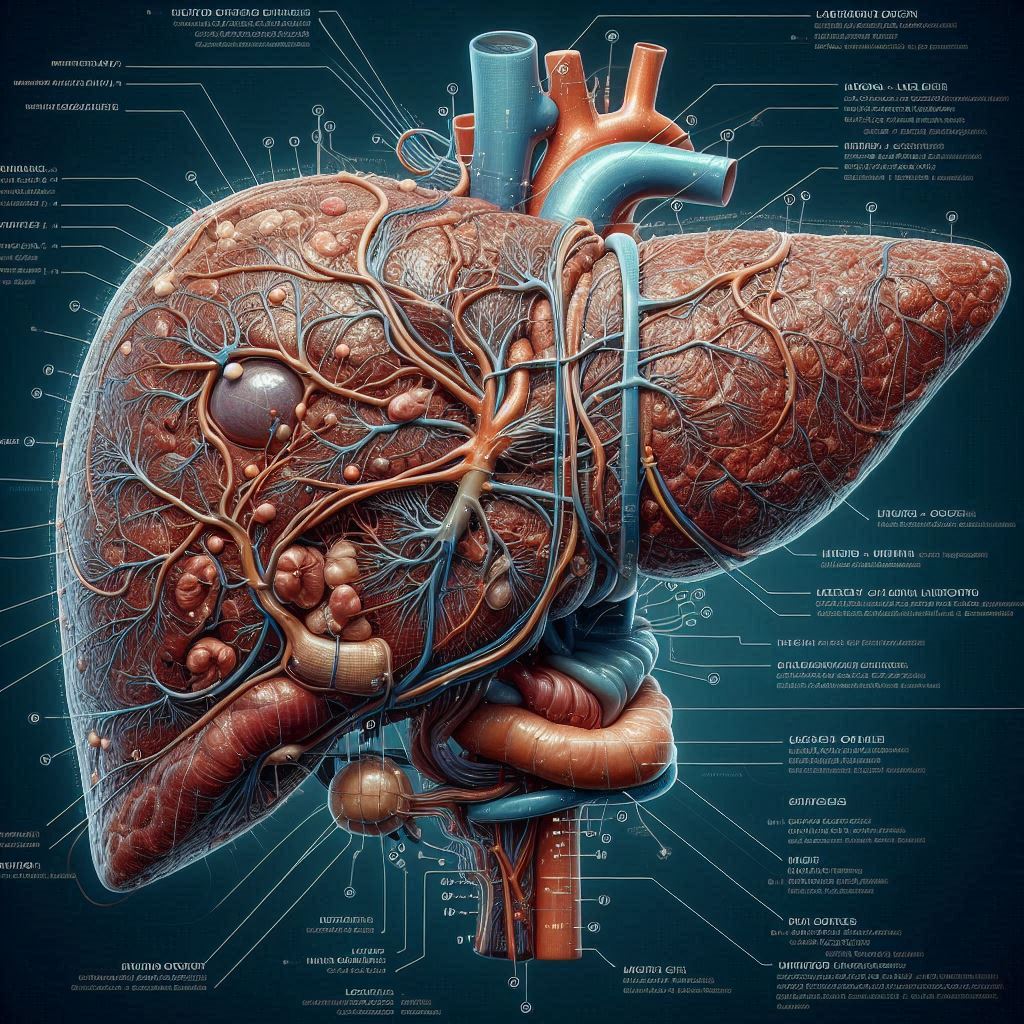

アルギニン 肝臓 を守るアミノ酸の一種です。アルギニンは、私たちの体内で重要な役割を果たすアミノ酸の一つであり、特に肝臓の健康維持と保護に深く関わっています。肝臓は、体内の解毒や代謝の中心を担う重要な臓器ですが、アルギニンはこの肝臓の機能をサポートし、その負担を軽減する働きがあると言われています。

アルギニン 肝臓 を守る

肝臓の働きが衰えてくると、疲れやすい、肌の色つやが悪くなる、だるいなどといった症状があらわれてくることは、よく知られています。

これは、肝臓が担当している、体のすみずみへの栄養の供給が十分に行われなくなることが最大の理由です。そして、もう1つには、アンモニアなどの有害物質が肝臓で処理されなくなり、体内にたまってしまった場合が考えられます。このアンモニアは、食物としてとった肉や魚などに含まれるタンパク質が、私たちの体内で分解されるときに生じるものです。

たとえば、いかにも元気の出そうな、分厚くて血のしたたるようなステーキを食べたとします。しかし、それがそのまま、私たちの血となり肉となるわけではありません。

ステーキ肉のタンパク質は、胃や腸でこまかく消化・分解されたあと、肝臓で人間の体に合う形に再合成されます。こうして、はじめて私たちの血や肉となっていくのです。

そしてこの代謝の過程で、体に不必要なタンパク質は、有害なアンモニアに変わります。このアンモニアを無害な尿素に変えるのもまた、肝臓の重要な働きの1つなのです。肝臓が元気に働いているときには、アンモニアを尿素に変える仕組み(尿素サイクルといいます) がスムーズに働き、できた尿素は腎臓に送られて尿の中に排出されます。

さて、尿素サイクルが肝臓内でスムーズに行われるために、欠かせない栄養成分があります。それは、アミノ酸の一種、アルギニンです。アルギニンはアンモニアを尿素に変えるときに必要な、いわば潤滑油であると考えるとよいでしょう。アルギニンが不足すると、アンモ:アは尿素に変換されないため、肝臓にたまりだし、肝臓を害して、冒頭でお話ししたような症状を引き起こすのです。

つまり、肝臓をいたわり、十分に働いてもらうためには、アルギニンが必要不可欠なのです。特に酒好きの人は、酒量を守り、休肝日を設けると同時にアルギニンの補給のために、これをたっぷり含んだ食品を積極的にとりたいものです。

アルギニン含有量の多い食品(100gあたり)

具体的な含有量を見ていくと、以下の食品に特に多く含まれていることが分かります。

| 食品名 | アルギニン含有量(mg/100g) |

| ゼラチン | 8,100 |

| 凍り豆腐(乾燥) | 4,400 |

| かつお節 | 4,400 |

| 湯葉 | 4,300 |

| 落花生(乾燥) | 3,300 |

| 大豆(乾燥) | 2,900 |

| ごま(乾燥) | 2,900 |

| アーモンド(乾燥) | 2,300 |

| くるまえび(生) | 2,100 |

| 鶏むね肉(皮なし・生) | 1,500 |

| 豚ロース肉(生) | 1,400 |

| マグロ(生) | 1,300

ただし、アルギニンは体内で合成される非必須アミノ酸ですが、ストレス時や成長期など、体が必要とする量が増える場合には、食事やサプリメントからの摂取が推奨されることがあります。 一方で、肝機能が著しく低下している場合や、特定の疾患(高尿素窒素血症など)がある場合は、アルギニン摂取が症状を悪化させる可能性もあるため、摂取前に医師に相談することが重要です。 |